投稿日:2023/12/22 12:13

自転車でみつばちレストランへ

風穏やか晴れ、 11時36分の気温は10.5℃

●白樫群 巣門前はひっそり、 小鳥が糞を落としていった。

見ていると30秒に1匹位は戻ってくる。

寒い時期なので内検をし過ぎては不味いから温度を測るだけにした。

測ってみると14.5℃しかない。 これは不味い。

山桜の根元に置いてある空の丸洞 、内部温度は5℃。

11時50分、蜂場の温度は10.5℃で

白樫群は14.5℃ たったの4℃しか高くない。 期待推測は20℃以上。

因みに空の山桜群は5℃、 これに比べれば9.5℃高いので蜂が発熱している事は分かる。

ちょっと心配な状況。

考えられる事は蜂の数が減って来たかも!

或いは、測定位置が盛り上げ巣の所なのでこの温度で構わない。

女王蜂がいる所は35℃かも知れない。

全ては想像の範囲。

心配でも打つ手はない。 しない!

蜂場をぐるっと回ると、モズの速にえ!

おっとりさん,

恐らくは計測誤差だと思うんですが、、

ニホンミツバチの体温は通常35℃前後、越冬時は32℃前後なんだそうです。

熱源(蜂蜜)さえあれば、その温度を保つ、これは人と同じなのでイメージし易いかと思いますが、体温を30℃台に維持してるからといって暖房なしに室温が30℃を超えることはなかなか難しいです。狭い部屋でかなりの密集度で、スクワットか腹筋をひたすら続けるとか、、、

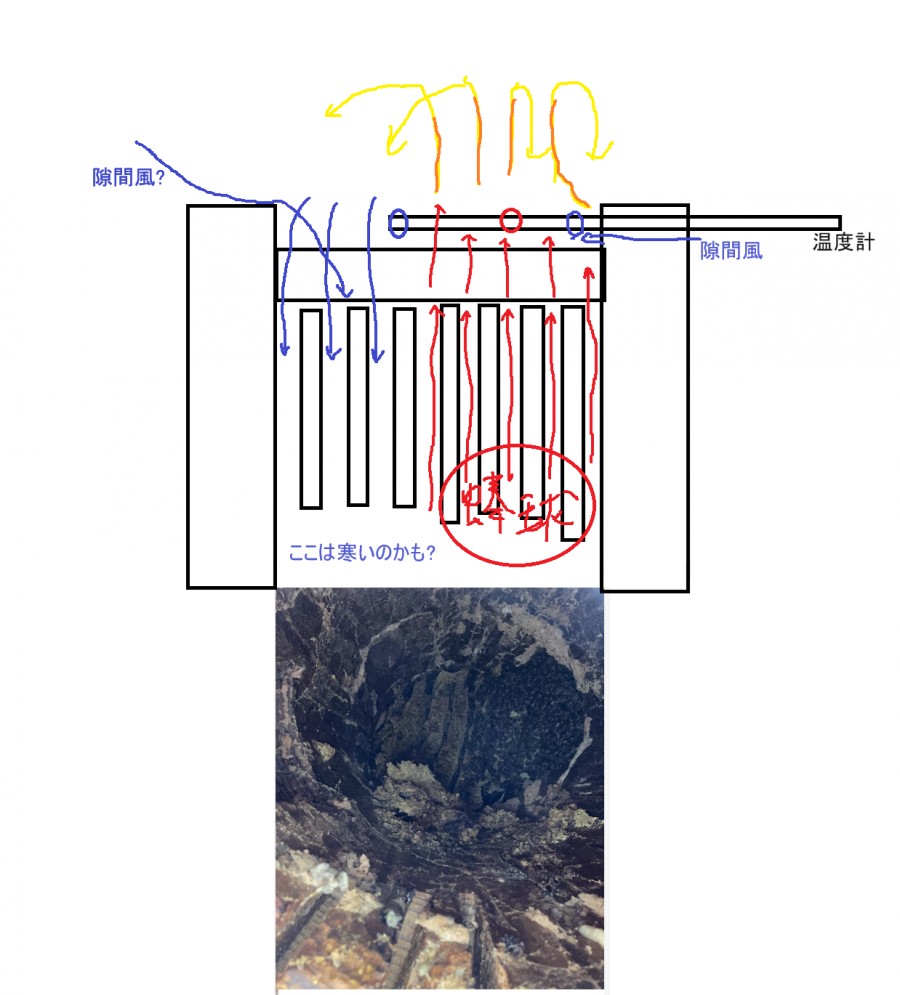

特に安定した気温でなく、外は5℃、蜂は32℃なんてことになると、間違いなく巣箱内に対流が起きてます。

つまり、空間に占める熱源の体積及び、外気との断熱性能等の条件で、流体力学(しかも圧縮性)と熱力学を組み合わせないと、推定さえ難しい。

しかも巣門から必ず隙間風が入る訳ですし、、

更に、温度測定ってサーモグラフィでないとかなり難しいです。

温度計にしろ熱電対にしろ、所詮、中の液体や金属を暖めたり冷やしたりしないと計測できません。それを仲介するのは熱伝導率が決して高くない空気です。

気温に変化が無くずっと一定であれば、どんなに断熱してても、やがて、全ての物の温度が同じになります。これなら測り易い。

しかし、温度差があって対流が起きてる状況だと、これは難しい。

地球の気象が主に対流で起きてるんで分かり易いですが、南の風が吹き込めば12月でも22℃まで上がり、翌日、北からの寒気が流れ込めば最高気温でさえ一桁になる。空気の流れが違えばこれだけの差が出る。

例えば、所謂、温度計を巣箱外から中に突っ込むとすると、中の部分の熱源に近い、暖かい流れの部分は暖められるけど、冷たい流れや外に出てる部分は冷やされる、でもガラスは繋がっていて空気よりも遙かに熱伝導率が高い、、すると、赤玉の温度を測っている様で実際は、赤玉の熱が温度計を伝わって外に逃げている途中の温度しか測れないってことになるんですね。

しかも熱ってのは伝わるだけなので、温度計を暖めるために奪われた熱は当然、熱源の温度を下げてしまう。。1リットルの熱湯とお猪口一杯の熱湯は、その瞬間同じく100℃なんだけど、温度計を突っ込んだ瞬間、お猪口の熱湯の熱は温度計に奪われて低い温度を表示してしまう。。

結局、均衡した状態でしか測れない(旧式の体温計)のに対流が起きてると変化し続けてる訳で、しかも、流れなので1cmズレたら全く温度が違うとか、、山の向こうは雪景色とか、、、

だから温度計の特性に応じた計測場所での補正とかしないと、数字だけ見てたのでは何を測ってるんだか分からなくなるのです。

その点、サーモグラフィって革命的ですけどね。気温じゃなく物質の表面温度をリアルタイムで計測できますからね。

あんま心配しなくて良いと思いますよ。

寒ければ蜂蜜の減りが早いだけですよ。

2023/12/22 15:36

caiさん こんばんわ!

計測ミスなら嬉しいです。

何度も測るとストレスを与えてしまうので、暖かい日にもう一度測ってみます。

ガラス棒温度計なので時々狂うんです。

赤いガソリン液が千切れていると、上の方に千切れたのが行って低く表示されます。

この群は跡取り群で数か月前までは底に付くほどの勢いだったのが夏分蜂があったのか、群勢力が小さくなって、最近ではこんな感じ。

巣板を沢山切り落としましたね。

堆積した巣カス(巣板)は全部外へだしました。

スムシが一杯いました。

丸洞が大きいので巣門から外気が入ってきますから全体は暖かくなっていないのではと思っています。

測定場所は蜂の塊より30cm位、上に位置する所です。

コメントをありがとうございます。

計り間違いなら希望が見えてきました(笑い)

2023/12/22 18:43

おっとりさん,

例えばですが、ほんの少しの場所の違いで気温が違う筈です、対流があるのですから。隙間風とかの可能性もありますし、温度計を突っ込む穴からの空気の流れとか、、、

それから、最もありがちなのが温度計がどこかのものに触れてるケースです。空気が断熱材になるのはプチプチシートや段ボールなんかからも理解し易いですが、物は格段に伝わるので、冷たい便座にひぃぃっとなります。

つまりは触れてる場所から素早く熱を奪われます。

特に中が見えない状態ですから、、、

時間を掛けて沢山の場所で温度を測って傾向を見る、、、寒くて大変ですけどねぇ

でも、一発(それでも時間掛かりますが)勝負するにしては、難易度が高いですよ。ちゃんと測りたい場所の温度を測れてるかは、、、特に温度差が大きい冬場は難しいです。

2023/12/22 19:34

caiさん おはようございます。

沢山コメントをありがとうございます。

ご参考に過去にこの群の温度測定した画像が出てきましたので(笑い)

最初は7月11日夏です。

この頃は底まで巣板が伸びて蜂で満杯でした。

次は9月10日 この頃も蜂で満杯

10月7日 です。

*************

5月25日の内検で既に底に付きそう。

仕方ないのでその後に、レンガを1段継箱ならぬ継レンガしました。

これは最近、数日前、天板を取り外しました。

この結果天板の隙間が蜜蝋で塞がれていたのに、剥がしたので隙間が復活した。 ここから空気が漏れている?

数日前(1週間?)に底を見たら巣板が切り落とされて底に5cm位の堆積されたゴミになっていました。

全部を掻き出した後の画像が上の方にUPしてあります。

温度が低下したと思われる原因

①天板からの漏気

②レンガをさらに1段足したので空間がより沢山になり、レンガの隙間からも外気が中に入る。

③横開口部も空けたので閉じまりが甘い。

④温度計が壊れている。

*************

今日は土曜日で時間がとれるので↑の原因らしきものを再点検します。

詰めが甘いと妻にいつも言われています(笑い)。

2023/12/23 05:04

おっとりさん,

この時期に天板を剥がしたのですかぁ、、

越冬時どの様に変化するのか知らないで書いてますが

下記の通りなら、育児が止まって半月以降は

蜜蝋を分泌できる蜂さんが居なくなる筈です。

00-05 掃除 10%

03-12 育児 17%

08-16 造巣 13%

12-18 貯蜜 13%

16-24 門番 13%

20- 外勤 33%

天板を半分剥がした様に見えますが剥がした方と

避けられてる半分が符号してると、、なにかタブーに触れた気が、、、

とは云え、多分、寒いね、お腹空くねって感じで

蜂蜜の消費量が多くなるだけの様な気がします。

最悪、状況を見て、給餌のタイミングを外さなければ

大丈夫だと思います。

外気10℃以上なら飛ぶんですからね。

2023/12/23 08:04

おっとり

千葉県

ワバチが棲みたくなる洞をつくる。

おっとり

千葉県

ワバチが棲みたくなる洞をつくる。

cai

神奈川県

解除中<メールが煩わしいので通知は全てOFFにしてます。> ニホンミツバチの観察が目的の飼育で野生蜂への巣箱提供と云うスタンスです。分蜂(繁殖)を優先し、採蜜や...

おっとり

千葉県

ワバチが棲みたくなる洞をつくる。

cai

神奈川県

解除中<メールが煩わしいので通知は全てOFFにしてます。> ニホンミツバチの観察が目的の飼育で野生蜂への巣箱提供と云うスタンスです。分蜂(繁殖)を優先し、採蜜や...

おっとり

千葉県

ワバチが棲みたくなる洞をつくる。

cai

神奈川県

解除中<メールが煩わしいので通知は全てOFFにしてます。> ニホンミツバチの観察が目的の飼育で野生蜂への巣箱提供と云うスタンスです。分蜂(繁殖)を優先し、採蜜や...

おっとり

千葉県

ワバチが棲みたくなる洞をつくる。