あっという間にダニだらけに、いつの間に?そしてここからどうするか。

投稿日:7/1 19:12

4群を2-3日ごとに内検して楽しんでいます。週1くらいでいいのでしょうけどプラ巣に造営したり半盛する様子をつぶさに観察すると楽しいので。

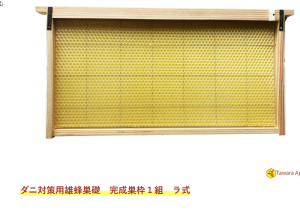

さて本日は5日ぶりの内検です。使用している雄蜂トラップは一般的なものでしたが、今年からプラ製を購入してみました。

↑どちらも違いがなかったのでプラに移行していくつもりです(写真は一般的なもの)

私の方法はダイソーの白ネギカッターでがりがりして雄蜂の蓋を傷つけ、すぐに箱に戻します。

検査するときには(たいてい検査しますが)コンコンと地上に打ち付けて幼虫を出し、ダニが付いているか適当に目視します。蓋がかかっていないものも出てしまうので検査しない時もありますし、がりがりしながらいくつかを引っ張り出して目視するだけで小母数で納得することもあります。

今日は5日ぶりだったので4群ともコンコン打ち付け結構な幼虫を調べました。うち3群は1-3匹の目視が出来ました。1群のみ、おびただしく目視できるものがありました。

↑白ネギカッターとブラシを合体させたもの

↑コンコンと地上に打ち付けて幼虫を出したところ。この作業はプラが有利、後述すると思うけど、巣箱の温度をかなり高くしているため通常の巣だと歪んで壊れる

↑1群だけ突然ダニの数が増えたように感じた。

ここで隣接した巣箱に感染がまだ広がっていないところが面白いなと思いました。

↑今後の対応ですが巣箱内底部に置いた温度計が日中42度になったのでコンパネで影を作る予定(写真右)でしたが全群をもう少し高温にさらし続けます。去年も巣が溶けるところまでやりました。また、このダニが多かった群に対してのみ乳酸スプレーをしました。レシピは過去日誌に書いたと思います。効果はかなりありましたので。

考察1、

VHSだったか、バロア感受性(※)の遺伝が・・・という考え方でいうと4群のうち3群は同じ女王で遺伝子も多分同じなので、それ以外の要因なのかと、面白く感じました。(近親交配しないという前提でならば

)。【この話を詳しく書いておくと】このダニの生じた群は購入してすぐに女王を失って変成王台で女王長女により復活しました。そのとき余った女王次女は働きバチ産卵をしていた無王群を救い、また余った女王3女は1枚群を7枚群としました。この3匹の女王は健全越冬群の雄としか交尾していないと思っています。働きバチ産卵をしていた群れには雄蜂は居ませんでした、産卵のみで発育は全くせず、すべての卵は床に落ちていました。

p.s.※ちゃんと本見ましたVSH(バロア感受性衛生行動) 蜂児巣房から異常個体を感知して飼育を中止し放擲する遺伝。

(参照;書籍ミツバチのダニ防除p121)

考察2、

雄蜂の巣を傷つけすぐ箱に戻すことでダニが再寄生することに関しては、【未発達のダニ子は乾燥して死亡し、もぐりこんでいた母は再寄生後は再繁殖に失敗する】とのことで気しないことにした。

また、雄蜂巣を切り取って捨てずに、蓋を傷つけるにとどめることは、つぶれた蜂児を皆で舐めて(食べて?)再利用したり、ハニカムを立て直し再利用することは効率的で好ましいと思われた。

(参照;書籍ミツバチのダニ防除p93)