自然巣だとダニが増えない説の検証②巣房サイズを測ってみた

投稿日:9/30 21:35

自然巣だとダニが増えにくい説の根拠に、「人口巣礎は5.5mmで、これは自然巣より大きい。そのため蜂児の蛹期間が長期化し子ダニの生存確率が上がったり、ダニが生息する隙間が大きくなってしまうから」というのがあります。

この説明は確かに説得力があり、反論しづらいです。ハチが自分で作った巣が蜂にとってベストだ、というのは納得できる論です。

もしこの巣房サイズ起因説が本当なら、無巣礎養蜂にこだわらずとも、単純に巣礎サイズを変えればいいだけなので管理がとても楽になります。でもそのためにはまず、真の自然巣の大きさがどのくらいなのか明らかにしないとなりません。

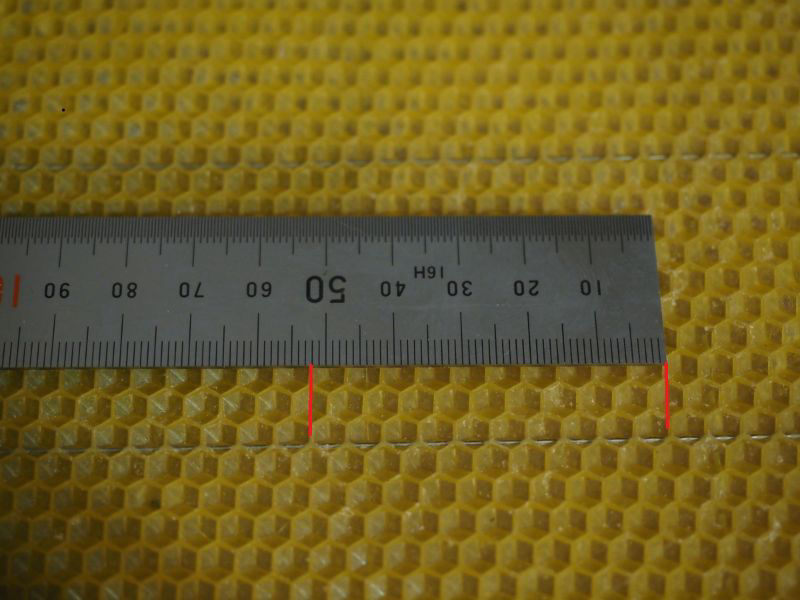

ということで、実際にうちの自然巣の働きバチ巣房の大きさを測ることにしました。

サンプルは、5か月間軽いオス蜂児切り以外無処理でいまだに寄生率が<1%のA1群と、前回のダニ検査で成蜂の3%近くが寄生されていたか式のK1群。各群から新旧巣枠3枚を抜き出し、巣房10個当たりの寸法を測りました。その数値に0.1をかけ、巣房一個当たりの大きさを割り出しました。

新旧それぞれ抜き出したのは理由があります。種蜂は既存の巣礎枠で育った履歴を持つので、体のサイズが大きい可能性があるために、彼らが造った自然巣は、真の意味での自然巣とは呼べないからです。

A1群

5.40mm,5.42mm,5.45mm 平均5.42mm

K1群

5.35mm,5.25mm,5.35mm 平均5.31mm

種蜂に入っていた人工巣礎

5.2mm!

いや、話が違うんだが・・・(困惑)

実際調べてみると、なんと、これらの群の場合、最初から種蜂の巣箱に入っていた人口巣礎の方が自然巣より0.1~0.2mmも小さいという結果に。

さらに、ダニが少ないA1群の方が、ダニの多いK1群よりも巣脾サイズが大きいことが判明しました。

この結果から判断するに、A1群の低ダニ率ファクターは巣房サイズとは違うところにありそうです。

世の中の他のメーカーの巣礎は5.5mmの物もたくさんあるかもしれませんし、その場合は「人工巣礎5.5mm、自然巣5.3mm、人工巣礎の方が大きいからよくない!」っていう論理が成り立ちますけどね。それってただの偶然でしょう。ちなみに種蜂購入元の養蜂家は昨年薬剤耐性ダニで大打撃を受けていましたので自然巣よりさらに小さい5.2mmの巣礎がダニを抑えるとはまったく言えなそうです。

なかなかシンプルにはいかないものですなあ。