投稿日:10/3 23:54

か式の岩波金太郎氏や海外のFoundationless Beekeeping派が唱える「自然巣だとダニが増えない説」を検証してます。

ヘギイタダニが増えない理由のうち有力なのものが、「自然巣は人工巣礎よりサイズが小さいから」というものでして、これは養蜂家必携の書「ミツバチのダニ防除」にも「無巣礎養蜂の可能性」としてコラムで紹介されています。

「ミツバチのダニ防除」は私も防除計画を立てる上でめちゃくちゃ参考にしていて、何回も読み返しているんですが、先日その自然巣に関するコラムのところに誤りを見つけました。

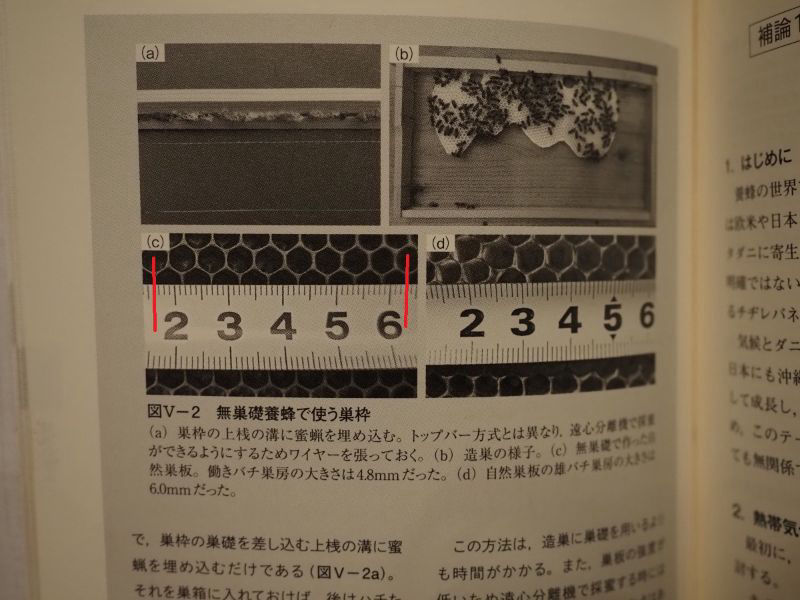

P112の写真(C)のところです。

ここで著者の東氏は自然巣の大きさは4.8mmだったと述べていますが、この写真(C)をじっくり見てみると、巣房9個分の寸法が47mmなので47mm÷9=5.22mmが正しい自然巣房のサイズとなります。

仮に人工巣礎が5.5mmだった場合で、自然巣が4.8mmであれば、その差は10%以上になり、有意な差と呼べるかもしれませんが、5.5mmと5.2mmの差は5%くらいにしかならず、誤差や個体差の範囲内と呼べる可能性もあります。少なくとも「自然巣は人工巣礎より小さいからダニが増えない」っていう理論を説明するにはちょっと弱い気がします。

前回の日誌で書いたように、私の蜂群の自然巣のサイズを測ったところ、A1群が5.42mm、K1群が5.31mmでした。これらの数値から考えるに、セイヨウミツバチの自然巣の大きさのアベレージは5.3mm前後なのかなと思います。

巣房サイズ起因説は、そもそもの自然巣の大きさの設定からして間違っている可能性が出てきました。こうなってくると、例えば、良かれと思ってスモールセルの人工巣礎を使うことが逆に自然に反する行為になっている可能性もあり、ここで一度、セイヨウミツバチの自然巣のサイズはどれくらいなのかということをはっきりさせた方がいいのかもしれません。

もっともこの数値は地域や群れの系統によってもだいぶ変わってくるはずで、もしかすると4.8mmくらいの極小の巣房を造るセイヨウミツバチの群れもあるのかもしれません。

みなさんの巣箱に働き蜂の自然巣ができていたら、サイズを測ってコメントで教えてください!!

巴里沙農園金稜辺部

埼玉県

金稜辺生産販売農家として新規就農予定。2026年より「東洋ランの大石」さんの金稜辺部門を引き継ぎます!!元野口種苗研究所店員、34歳。 キンリョウヘンにとって最...

niyakeodoi

島根県

家敷内に2群と畑で3群を管理していますが、増せば心配の種も増えるので5郡くらいで留めておこうかな~と思っています。・・・知らんけど!!

巴里沙農園金稜辺部さん 巣房の大きさ云々より、『人工巣礎に比べ自然の巣房の方がお互いのシグナル(振動)が感知しやすいためダニや病気に強い』と岩波金太郎氏の講演会で聞いたように記憶しています。また、『人口の巣房より自然の巣房のほうが、やや小さい傾向に有る』ともおっしゃていました。

10/4 16:31

巴里沙農園金稜辺部

埼玉県

金稜辺生産販売農家として新規就農予定。2026年より「東洋ランの大石」さんの金稜辺部門を引き継ぎます!!元野口種苗研究所店員、34歳。 キンリョウヘンにとって最...

niyakeodoiさん

コメントありがとうございます!

講演会いかれたのですね!金太郎さんの本にもそんなことが書いてありましたね。私も検証を進めるうちに、巣房サイズはあまり関係ないのでは?という結論に近づきつつあります。今のところですが。

となると、ダニシグナル(振動?)感知説が有力になってきますね。海外の研究ではダニ耐性群は嗅覚が異常に優れているとかいう情報もありますし、普通の群れでも巣礎の人工パラフィンなどがその嗅覚を邪魔している可能性もありますね。

「はじめての自然養蜂」では、無巣礎養蜂ならセイヨウもダニを気にせずに飼えるようなことが書かれていましたが、サラッとすごいこと言ってますよねそれって思って、厳しく検証している次第です。

ミツバチサミットで金太郎さんを捕まえて特にセイヨウミツバチの無巣礎養蜂についていろいろ聞いてきます!(笑)

10/4 17:32

niyakeodoi

島根県

家敷内に2群と畑で3群を管理していますが、増せば心配の種も増えるので5郡くらいで留めておこうかな~と思っています。・・・知らんけど!!

巴里沙農園金稜辺部さん 巣房が小さい=成虫も小さい事を意味しますと同時に『巣房を造る労力を要するのでハチミツの収量も人口巣礎に比べて少ない』ともおっしゃていました。

10/4 19:18

巴里沙農園金稜辺部

埼玉県

金稜辺生産販売農家として新規就農予定。2026年より「東洋ランの大石」さんの金稜辺部門を引き継ぎます!!元野口種苗研究所店員、34歳。 キンリョウヘンにとって最...

niyakeodoiさん

112でした!ケアレスミス修正しました。ありがとうございます!

やってみてわかったんですが、巣脾を一から造る労力はかなり大きいようで、うちのセイヨウミツバチは5月6月も採蜜なんて考えられないほどに蜜がたまりませんでした。まさに自転車操業状態!もっとも、中国製の輸入巣礎を使うとすると、その「一から造る労力」を誰かにアウトソースして輸入しているわけで、純粋に地元の食材としてはちみつを享受したいばあい、ちょっとチートだよなあって思ったりもします。

自分ちのミツバチが地元の資源だけで造ったはちみつは、ほんとの意味で純粋だと思うんで、その点では無巣礎養蜂は良いなあと思います。

あと、もう一つの問題がオスバチで、無巣礎の空間に好きなように巣を造らせると3割くらいオスになるんですよ!そのオス幼虫を育てるのに膨大なリソースを割いている感じがしました。

2年目の来年は自然巣がすでに構築されている状態なので、ちゃんと採蜜できるといいんですが。

10/4 19:33

niyakeodoi

島根県

家敷内に2群と畑で3群を管理していますが、増せば心配の種も増えるので5郡くらいで留めておこうかな~と思っています。・・・知らんけど!!

巴里沙農園金稜辺部さん 多分、巣枠で管理をされていると思いますが、雄が不要なようでしたら巣房に針の一刺しで処理されたら如何ですか?

10/4 21:06

巴里沙農園金稜辺部

埼玉県

金稜辺生産販売農家として新規就農予定。2026年より「東洋ランの大石」さんの金稜辺部門を引き継ぎます!!元野口種苗研究所店員、34歳。 キンリョウヘンにとって最...

niyakeodoiさん

針の一刺し、それはそうなんですけどね、そもそものオス巣房の割合が多すぎるんです(笑) それと針で刺すのは蛹になってからですよね? そこまで育つまでに大量のはちみつ&蜜ろう&花粉&労力リソースを消費してる気がします。

セイヨウミツバチは蜜がたくさん採れるっていうのは種の違いというのもありますが、オスの割合を人為的にコントロールしているからっていうのも大いにあると思います。3割っていうと10枚箱にオス枠3枚ですからねwそんなに大量に入れている養蜂家はいないと思いますw

秋の今頃は比較的働き蜂巣房が作られやすいので、この時期に巣を造ってもらって来年それを使うなど、複数年での巣枠生産計画が必要とされますね。

この辺をどうコントロールするのかも金太郎さんに聞きたいなと思います。

10/4 21:28