投稿日:2023/5/17 15:11

重箱式なら2段で待ち受けて、造巣の成長と共に継いでいくので問題はない。

丸洞や角洞の場合に天井を起点として造巣しないケースが半分位ある。

高さの中間より上なら天井でなくても、上の空間は盛り上げるスペースになるので許容。

しかしながら底に非常に近い所から造巣した場合には養蜂・採蜜としては非常に具合が悪いと

確信するようになった。

このような事は丸洞養蜂をしていた先人の古老は百も承知している事だろう。

丸洞の師匠を持っていない私は自己体験から学ぶ事が多くなる。

********************

侠客島のボーダーさんが「天板にほんのり蜜蝋を塗っておくと良い」とコメントを頂いた事があった。

今、思いついた強制的に天井から造巣をさせるには:

●高さ90cmの丸洞の上から30cm位の所に巣門(隙間でも良い)を設けて、その下はしばらくの間は通行禁止にボール紙でも挟んでおけば良い。

●これは疑問が生じるが強制入居させた時に、落ち着く前前後に下から上へ行くように強制する事が考えられる。

*************

天然入居の場合でも天井から造巣しなかった事例がある。

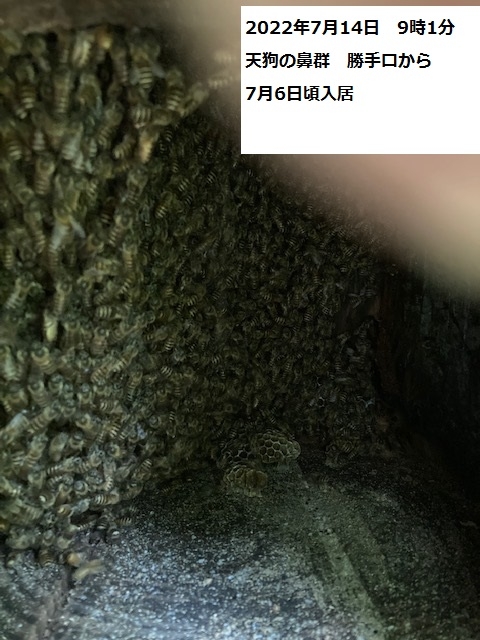

1例目、天狗の鼻群

上の画像が天狗の鼻群の全景で下の写真は勝手口から真横を撮影。

最初から底に付いた横壁から造巣。

入居から2か月後、綺麗な盛り上げ巣を見てうっとりしていたおっとり!

2例目は5月29日入居群、、これも天然入居

下の写真は時系列に下や上から撮影。

物珍しく観察していた。

オオスズメバチが沢山きて、最後は切り落とした巣板に気が付かず、スムシの温床になってしまった。

私の経験した2例は早期に消滅した。

消滅理由は分からないが、造巣の起点が底に近いので育児スペースが最初から非常に少ない巣箱になっていた。

************************

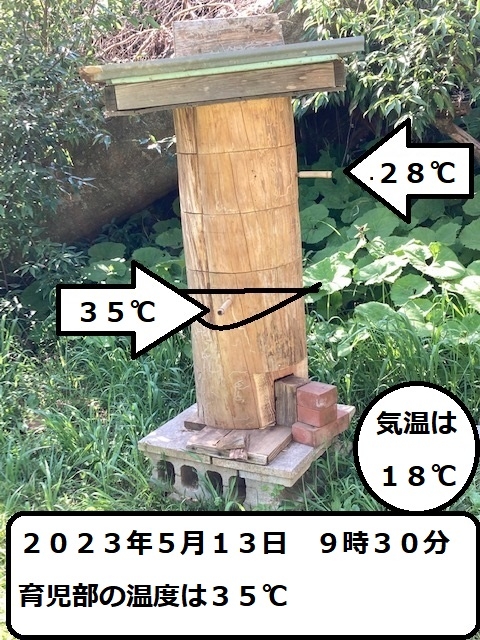

ラオス1号基の本日の内検。

底に設けられた勝手口から真横に撮影。

左上に蜂球が見える。

下から撮影でみると間違いなく底から近い所から造巣している。

絶望的と思っているが観察してみるしか方法がない。

因みにこれはこの春の強制入居群。

++++ 自宅近くの林へ +++みつばちレストラン+++

下の写真は今年の4月に強制入居させたもの。

内部温度が35℃の所から造巣。

入居させた時点で一番上まで追い立てていれば良い方向になっていたのかも知れない。

今からでは手遅れ????? 何か考えてみよう。

上の丸洞の底に設けた勝手口から真横に撮影。

背長が恐ろしく早く、既に底に近くなった。

全部の巣板ではないかも知れない。

この群も過去と同じ経過をたどると思われるけれど、そうでもないかも知れないので、

問題意識を持ちながら観察継続。

****************

下の写真はクヌギ群、クヌギに近かったので去年はカブトムシやオオスズメバチに散々悩まされた群。

しかしこの群は2021年10月におそらくオオスズメバチから逃げて、飛び込んできた群だと思う。

この丸洞は初期に造ったもので丸洞の接続は今よりも下手くそだったので、上の丸洞と下の丸洞の間に隙間が多かったので、天然入居に立ち会う事ができたが、隙間から逃げ込み入居でオオスズメバチが追いかけていたようだった。

結果としてこの群は天井から造巣を開始した。

下の写真が入居直後の内検。 しっかり天井に固まっている。

数日前の最近の内検、上から連続して造巣している。

一度も採蜜していない。

推測では柿色に塗った部分が巣板になる。

上から内検をした事がないのでどうなっているかは分からない。

去年の春も分蜂したが、今シーズンも分蜂を3回ほどしたので、もう内部を整理する限界に来たと思っている。

つまり、この群は天井から造巣した事例で、上手くやってこられたと認識している。

因みにこの春の強制入居のラオス2号基は天井から造巣している。

開放部は画像の左側と右側が細い縦長の開放部になっている。

ラオス1号基と構造的には大きな変わりがない。

この群の未来は明るいと思う。

前面が上から下まで開放されているので、丸い形の角洞様式になっているので採蜜は巣板を数枚上から切り離す。

当然、寝かせる事はできない。

下の写真はラオス2号基の最近の内検。天井から造巣している。

***********************

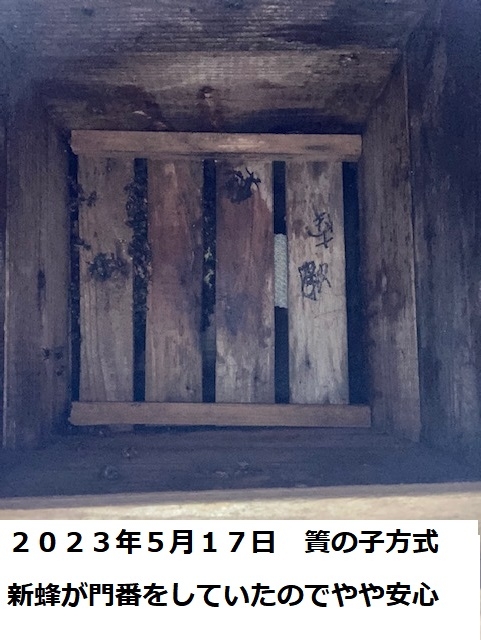

最後はcmdiverさんの巣の子方式。

やっと門番に新蜂が現れた。

午後からの見回りはまったくしていないので、時騒ぎはしているらしい。

本日の内検画像、簀の子は1段目と2段目の間。

下の写真は5月11日分、 本日との変化は明確には分からない。

おっとり

千葉県

ワバチが棲みたくなる洞をつくる。