投稿日:8/23 00:02

8/19

巣箱の中の温度を測りたい。今は売っていないアクアリウム用の温度計、最高と最低が記録されるので、これで巣箱内の底板付近の温度を記録することにした。そのためには他の温度計も含めて、どれほど狂いがあるか確認しなければ各温度計の記録を並べて比較できないので、基準となる棒状標準温度計を現場に持ち出して、比較してみた。

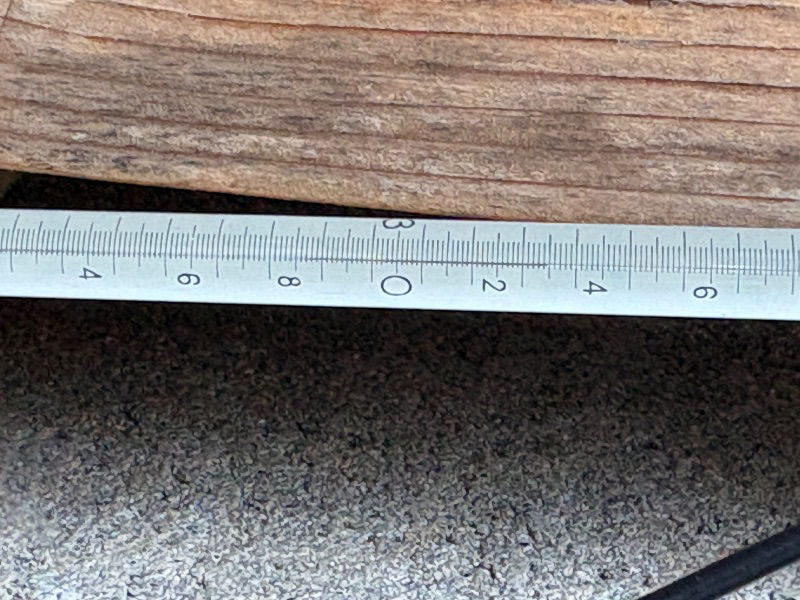

棒状標準温度計は0.1℃刻みなので、目視で0.05℃の変化も判る。

でも老眼には無理なので、写真にとって確認する。

33.5℃、ピッタリあっている。

新たに設置する温度計も、比較する。0.2℃の誤差に収まっているようだ。これなら比較に問題なさそうだ。

このアクアリウム用の温度計は、外に伸びたセンサーでの測定とともに、本体内でも測定でき記録できるので、巣箱の外側と内側の、最低最高温度を確認できる。

底板にセンサーを貼り付けて記録する。

8/22 巣箱の外、床下は今日は36.5℃が最高温度であった。

巣箱の中、底板の上では最高温度37.8℃を記録していた。設置後は毎日確認し、温度はリセットしている。

巣門では扇風隊が一列に並んでいるが、この程度で冷房になるのか?疑問であった。また40℃近い高温になるときに、外気を取り入れても巣箱の中の温度を下げることにはならない。何をやっているのか?

ミツバチは二酸化炭素の濃度には敏感だということで、酸欠防止のために扇風しているのだろう。

巣箱の外に溢れたり、内壁に散らばっている行動も、「暑いから」では無いと思う。酸欠防止だろう。

育児層の温度管理はしっかりやっているだろうが、他の場所の温度や、自分たちの体温などは気にしていないと思われる。

今年の猛暑で海での養殖現場では水温上昇による酸欠で魚が大量に死んでいる。水中では気温上昇でこのようなことが良く起こる。溶存酸素濃度が減るためだ。

陸上では大気の循環で酸欠は普通起きない。大気よりも本来重い二酸化炭素も地表に貯まるようなことは無い。

ところが、密閉空間では二酸化炭素は大気と分離しやすい。

そのため木の洞を主な営巣場所として来たミツバチは、二酸化炭素センサーを身に着けているのだろう。

気温上昇は大気中の酸素濃度を下げるし、木の洞など有機物が溜まっている空間では温度上昇で発酵も進み、二酸化炭素の発生もある。

冬は気温が下がり、酸欠になる条件はほとんど無くなる。

忘れていたが、自家製の液糖が出てきた。

2年以上前に作った液糖が2本出てきた。上白糖で作ったものと三温糖で作ったもの。匂いは大丈夫、味見してみたが問題ないので、昨日与えてみた。

しかし、だれも興味を示さない。

200CCぐらい与えたが飲み干していたので、今日は三温糖液糖を注いだ。

すぐに群がってきた。足場となる布が沈んでしまったので、このあとシワの山を作っておいた。

さるかに農園

東京都

2021年に1群を迎え、採蜜、越冬、スムシ退治、分蜂強制捕獲、翌日逃去などひと通りの経験しかない素人。2022年9月に新たな入居確認。やっと2群になった。と思っ...