投稿日:2023/10/12 01:35

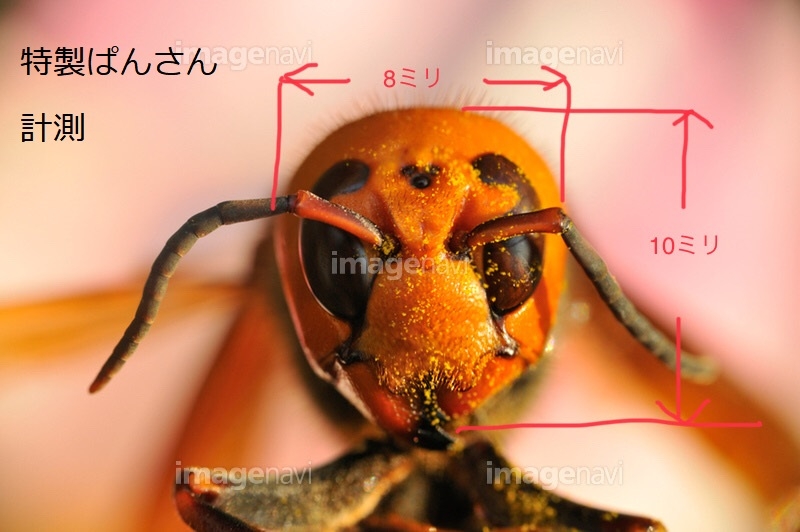

特製ぱんさんがUPされたオオスズメバチ

オオスズメバチの頭はゴム風船のように柔らかいのか、気持ち悪いけど指で押さええみよう。

甲殻類のように固ければ、8mm未満の巣門幅なら通過できない事になる。

スポンジのように凹むなら、巣門幅を考え直さなくてはならない。

jirochoさんの日誌ではオオスズメバチが巣門を出たり入ったり、、、

板厚は30mmとの事だけれど縦型巣門はオオスズメバチの進入を許しやすいとか?

もっとも小丸付き縦型巣門なので、齧るきっかけは小丸だったかも知れない。

めっきり冷えて来た季節になった。

労働しても汗が少なくなっただろうし蚊も少なくなった。

これからは蜂場の整備と称して森や林で遊んでみよう。

今日は5日ぶりに生き物たちの森へ行って、ラオス式を見直してみよう。

コンセプトはオオスズメバチの進入を許さない。

cmdiverさんの簀の子式を取り入れたい。

丸洞の場合には巣落ち防止棒は通常は入れない。

ところが今年は6月頃に巣落するものがちらほら発生した。

壁厚が80mm以上で内径が250mmなら巣落ちしないと今までは思っていたが

これからは内径を23mmほどにして、なおかつcmdiverさんの簀の子式を取り入れてみたい。

重箱ではなくてラオス式に採用するのでバリエーションにならざるを得ない。

今日は逃去してしまったラオス1号基をじっくり観察しながら手直しをしてみたい。

尚、ラオスにはオオスズメバチの亜種が居る。 ウィキペディアから

Vespa mandarinia magnifica Smith, 1852 - 中国西部、インド、ネパール、ミャンマー、ラオス、半島マレーシア[6]

おっとり

千葉県

ワバチが棲みたくなる洞をつくる。