投稿日:2019/12/1 00:17

飼育蜜蜂(巣箱)での越冬準備、またその方法について話題が交わされるこの頃ですが、素朴な疑問です。

①発見されなかった日本ミツバチ自然巣(特に軒下等の越冬には環境には厳しい自然巣)は冬を迎えどのようにして越冬するのでしょうか。そのまま越冬できるものでしょうか。又は越冬に適した場所に引っ越しでしょうか、消滅でしょうか。

他に巣営をする場所が無く見つけたのが軒下だったとしたら・・・。消滅の運命?もしこのような自然巣を発見したら養蜂家としたら何かすべきでしょうか。自然に任すものでしょうか。

②西洋さんは自然巣を造るものでしょうか。

雄山

島根県

2017年から師匠から1群譲り受け飼育開始。2025年で9年目ですが、初心者同様で何も解りません。 周囲の環境(蜜源が少ない)のとミツバチの事、飼育方法も詳しく...

ハッチ@宮崎

宮崎県

昭和59年10月4日、人家の壁内に営巣していた日本みつばち群をラングストロス(巣枠入り)巣箱に収容して以来、飼育を継続しています。翌昭和60年の春からは生態比較...

②西洋ミツバチに関しては、自然巣は造りますがこの時期までにはほとんどの野生化群はダニやオオスズメバチ害の為に全滅に至っていると考えます。

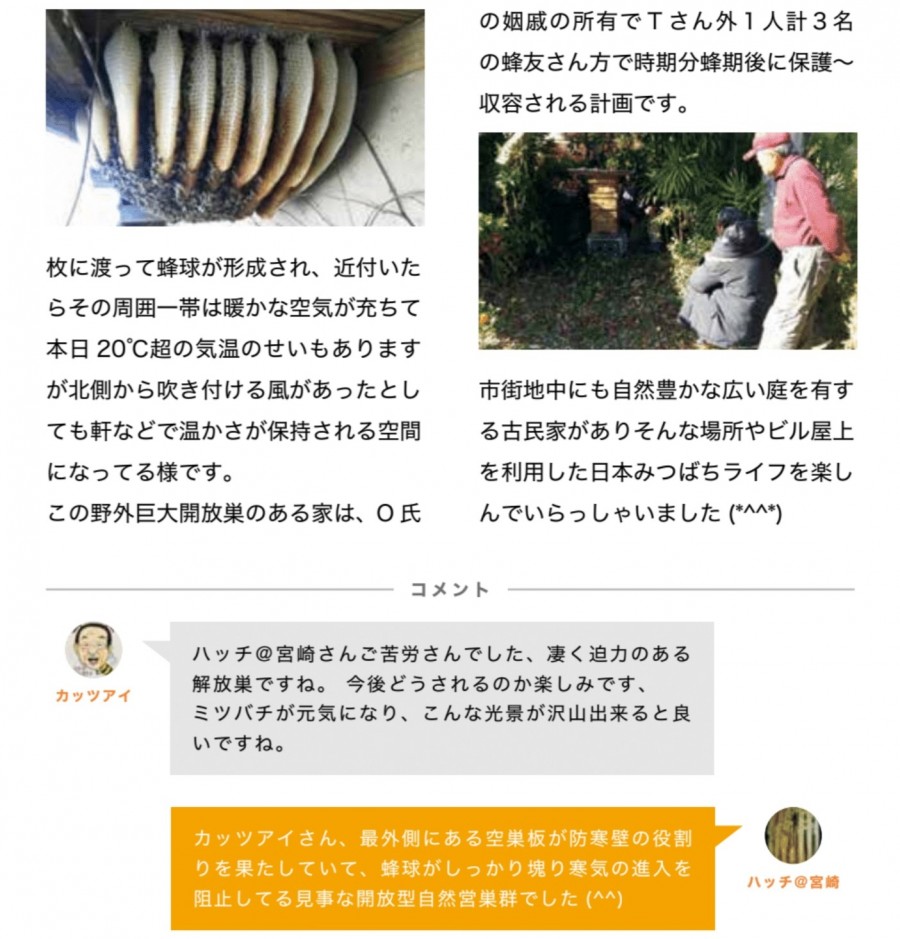

日本みつばちの軒下営巣は観察例があります↓

金剛杖

大阪

よちよち歩きの老人

日付け、2019年2月4日と在る、開放巣で、復数年、越冬、生存、驚きました。又勉強しました。

驚き、驚き、オオスズメバチ撃退力、日本蜜蜂の底力の感嘆、勉強しました。

2019/12/1 08:09

雄山

島根県

2017年から師匠から1群譲り受け飼育開始。2025年で9年目ですが、初心者同様で何も解りません。 周囲の環境(蜜源が少ない)のとミツバチの事、飼育方法も詳しく...

ハッチ@宮崎さん、すごい写真ありがとうございます。また蜜蜂の自然との対応力、生命力(?)の強さには驚きです。寒さを自然に避けて巣営しているのでしょうが、やっぱり保護していくべきでしょうね(私にはとても無理か)

西洋さんは納得です

2019/12/1 08:14

都市のスズメバチ

愛知県

ハチ大好き人間です.ハチなら何でも興味がありますが,主にスズメバチの調査をしています.

鬼平さん こんばんは.

古い画像ですが,以前名古屋市内で撮影した巣を紹介しておきます.いずれも3月の撮影で,無事越冬に成功した巣です.現在では地球温暖化の影響でで冬の気温も高くなっていますし,市街地ではこうした事例も少なからずあると思います.

名古屋市中村区で2000年3月13日に撮影.民家の軒下に営巣.

名古屋市東区で2002年3月18日に撮影.お寺の軒下(かなり高い場所)に営巣.既に働きバチが活発に活動しており,糞による被害が発生して相談が寄せられたケース.

2019/12/1 19:51

雄山

島根県

2017年から師匠から1群譲り受け飼育開始。2025年で9年目ですが、初心者同様で何も解りません。 周囲の環境(蜜源が少ない)のとミツバチの事、飼育方法も詳しく...

都市のスズメバチさん、ミツバチというのはすごいですね。映像は越冬後でしょうが、このような自然巣が越冬できるのはやはり冬季気温が暖かい事、冬でも蜜源豊富という場所でしょうね。もう少し条件のいい場所に巣営が出来なかったのかなとの疑問も残りましたが、兎に角このような場所で越冬出来るのだ関心しています。

今回私が質問した理由を書きませんでしたが、重箱での越冬対策について譲り受けた師匠からの教えが、冬季の対策は自然巣を教訓にすれば良い、特別な事はしない。という事から本当に自然巣は厳しい環境下で越冬するのだろうか、どちらかと言えば環境のいい重箱なら(病気なく、弱群でないなら)あまり構わなくてもいいのかなと思った事です。

教えは12月中旬ごろまで活動するから以降に実施することとして①北西の風の風除け、②雪が降った時のための雨除け、③巣門入口北の封鎖、南2段の内、下1段封鎖、巣箱の囲いは不要(師匠から借りた巣箱厚さは15mmなんです)との事です。

巣箱保温は自然に反しているから何もしない、ドンゴロス等で囲えば巣箱内の温度が上がり、活動したがるからなるべく巣箱内で過ごさせたが良いという考えです。この考えが最善とは思いませんが、なるほどと思っているところです。

現在仮設雨除けで粗末な波板を乗せていますが、底板が黄色の色塗りコンパネで雨降りには水玉が出来て蜜蜂が溺れてもがいています。色塗りでない方がよかったとは思います。今日思い切って軒下に1坪の波板の屋根を設置しました。その後自騒ぎがありびっくりしましたが、まだまだ活動中だと確認したところです。

西洋さんについては西洋さんが自然に越冬できないとなれば見かけたら、1から2km以内には西洋蜜蜂の飼育者がおいでになると予想できるからです近場で西洋さんでも養蜂家の方がいればいいなと思ってはいます。(西洋さんの区別も解りませんけ・・・)

2019/12/1 21:49