投稿日:2023/10/13 08:28

野鳥の巣箱を森にかける、そんな感じでいる。

ハチミツは美味しい。自分で作るはちみつは特別においしい(蜂がつくるんだけど)。

メントールなど何も使わないので安心な蜂蜜が採れる。

*******************************

●日本みつばちに良い環境を与えるとは

①蜜源植物の管理

②巣箱周辺の温湿度管理

③オオスズメバチの対処方法

④採蜜

①蜜源植物の考え方。

それぞれの地域にはその地域に相応しい樹木が生える。

樹木の名前を覚え蜜源植物であれば知らずに伐採してしまうような事にならないように気を付ける。

②次は巣箱周辺に関連してくるが巣箱の周辺にはせっかくだから蜜源植物を優先的に使って、太陽の方位と角度を考慮して、常緑樹の高木なのか低木なのか、落葉樹の高木かどうか?

自分の好みも取り入れて巣箱周辺が夏は涼しく冬は暖かいようにする。

ここは千葉県で海抜は8mの所と80m位の所の2か所で養蜂している。

日本列島でも海抜の高い所と低い所で養蜂するのでは違ってくるのが普通。

平野部で行っている技法を海抜の高い所で真似ても上手く行かない事もある。逆も同じ事が言える。

私はいつも会員さんとのやりとりには何県の方なのかを知ってコメントをする様にしている。

何県かを記述しているのは○○県なら温かい地方だなとか寒い地方だなと判断を与えるものだ。

しかしこれは凡そは正しいものの大きな誤解を生む事も多い。

暖かい地方でも海抜が高くなれば、寒いという事を見落としがちとなる。

那須高原は海抜300m~1200mとの事。

夏涼しい別荘地だ。

私の日本みつばちは那須に住まわれていた師匠が日本みつばちと共に千葉へ引っ越しされて、その分蜂群を頂いたものから始まっているので、寒さに強い群なのかも知れない。

オオスズメバチに対して勇敢な気質なのか臆病なのかをこれから見ていきたい。

特製ぱんさんの日誌で知ったが、日本ミツバチは三つのDNAに分類されるとの事

夏場の暑さ対策も海抜が那須高原と同じかそれ以上に高い所では特別には要らないかもしれない。

特定のシーズンにちょっとした衝立をすれば事足りるかも知れない。

涼しい所の落葉樹と暑い地方の落葉樹では葉の落葉の時期が異なると思う。

全ては自然の成り行きを見守りつつ行きたい。

③オオスズメバチとの対峙は夏から今まで数か月経験した。

勿論昨年も体験したが何も分からなかった。

私が日本みつばちに与えたい空間は内部の容積が適当にあり、日本みつばちが容易にそこへ入れるものであり、オオスズメバチは絶対に入れないものだ。

今一つ、オオスズメバチが入れないだけではなくてオオスズメバチの気配(恐れ)を群になるべく与えないものだ。

本来は、樹洞の洞は大きくオオスズメバチは容易に入れる自然界で日本みつばちもオオスズメバチも戦ってきた。

それで良いとも思うが、日本みつばちに贔屓して日本みつばちを守ってしまうという養蜂家の性は仕方がない。

美味しいはちみつを作ってくれる蜂を守ろうとする事は自分の生きる糧を守る事に通じるから。

***********************

ラオス式は杉の木を伐根や伐採して丸洞にして養蜂するのではなくて、そのまんま巣箱として使うものだ。

ターゲットに選んだ杉の木の周りにチェンソーで伐採する台を置く。

この台は安定したものでなくてはならない。

作業をするときは当然チェンソーを見ているので足元が見えなくなって、落っこちてしまう。

作業をする時には事前準備が非常に大切。

何度も書いているが根っこが付いているという事は地面からの水分を吸い上げる事になっている。

地面近くの導管を樹表面から5cm程切り込むことで水分を吸い上げる事を抑える事が出来る。

さらに地面に近い所で空気穴を貫通される事で大方の水分は遮断できる。

巣門をどこに設けるかが次のポイント。

日本みつばちは花粉など持ち込む時は育児部に近い所を選らぶ。

内部を刳り貫くにはラオス式の場合には丸洞の様に上から刳り貫く方法は取らない。

ならば横から開腹するしか方法がない。

例えば天井に近い所から空間として考えている底あたりまでを縦一直線で、チェンソーで突き進む。

これが巣門になる。

チェンソーの刻みは7mm以下、できれば6mmになれば理想的。

長い縦型巣門だが幅が7mmで壁厚が80mm以上あれば、オオスズメバチも侵入できないと考える。

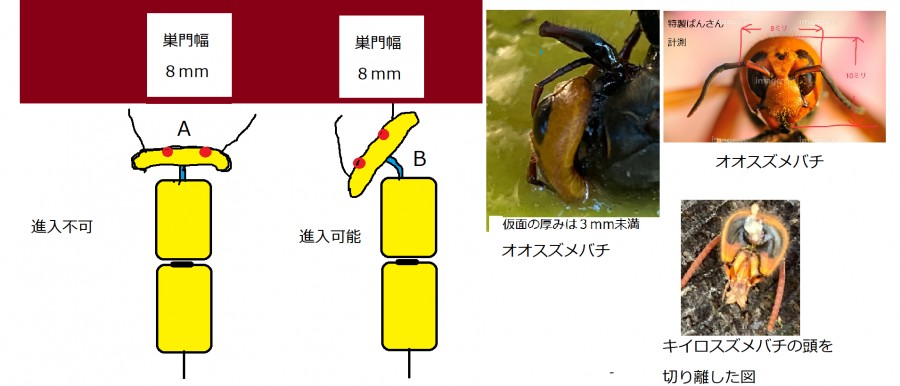

オオスズメバチの頭は仮面のようにできており、首を回したり折り曲げる事で頭の直径が10mmあるオオスズメバチだとしても8mm位の隙間から入りこむ事が可能

下図はラオス2号基群

縦一直線ではないが開腹の利便性からこの幅で補助開腹をした。

ぴったり嵌め込むつもりであったが結果として隙間が出来てしまった。

ところがこの隙間から日本みつばちが出入りする事を発見した。

正規の巣門を下の方に刻んであるがその巣門が使われるようになるには巣板が底近くまで伸びなければならない。

もっとも巣板を作る起点を天井ではなくて底近くから始める事もある。

隙間から出入りするラオス2号基群。

上の隙間だけで良いのかも知れないが多段式の考え方を取り入れて、ゴテゴテと板を上へ6mmほどの間を取って張り付けた。

オオスズメバチが入りずらくなったと同時に中の群れからオオスズメバチを直接見なくて済むように配慮したが、、、

日本みつばちには何の効果もないのかどうかは分からない。

この夏のオオスズメバチとの関わり方を観察しながら、次のラオス式に生かしていきたい。

お終い。

おっとり

千葉県

ワバチが棲みたくなる洞をつくる。