給餌についてポイントを纏めてみましたが間違ってないでしょうか?

投稿日:8/13 17:33

未だ計画なのですが現状、給餌ができない構造なので、少し考えておき度。

自然界では給餌なんて現象は起きないので、あくまで貯花粉や貯蜜と認識させないと食べてくれないとの認識です。

一番良いのは給餌枠みたいな物で、あたかも巣板の様に配置するのが良いのでしょうが

例えば、糖液なら別に巣門から突っ込んでも良いし、練り餌なら簀の子に上下逆に被せれば良いとか対案があるかと思います。

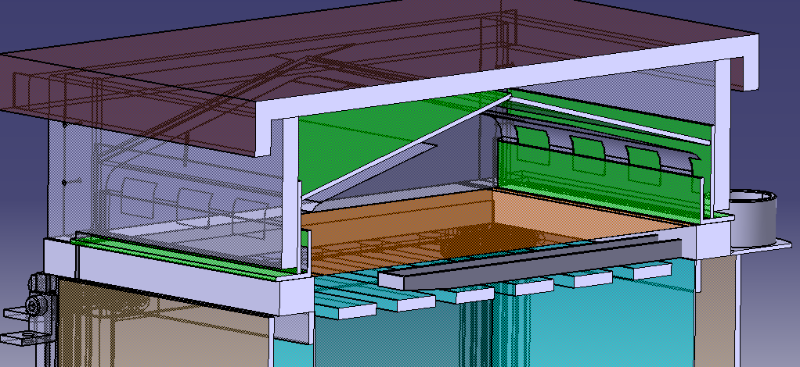

具体的にはペットボトルを利用する給餌器を突っ込む構造で考えてるのですが、絵の様に水平に突っ込むと上部の70ステンメッシュとの隙は7.2mmあるので巣門より少し広く蜂は間を通れます。

糖液や黒蜜なら水平に突っ込むしかないですが、練り餌の場合は逆さにするのがスタンダードですが、横にして更に背中合わせにすれば量も倍になって良いかなぁと思ってます。

この給餌器は横が16.4mm縦が7.8mmなので背中合わせにすれば16.4 x 15.6と略、17mmの正方形穴で良くなります。いつも背中合わせにして突っ込む形にして水平にするか垂直にするかの違いです。

練り餌を横にすることで食べないとか何か不都合があるかが質問になります。

あとは水平時、上との隙が7.2mmで良いか?

穴は内側から塞がれる様な構造を考えてます。突っ込むと跳ね上げられて、引っ込めると降りてくる感じです。

他にメントール投与にも使えるかと思ってます。